助動詞「す」「さす」「しむ」はすべて使役と尊敬を表す。特に「しむ」は漢文でよく出てくるからなじみやすい。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| 使役 | ~させる |

| 尊敬 | お~になる |

文脈によって使役と尊敬を区別しなければいけないが、下に尊敬語(「給ふ」など)が続くときは尊敬である。例えば「せ給ふ」「させ給ふ」「しめ給ふ」…など。「す」「さす」「しむ」+「給ふ」という『尊敬+尊敬』の形を二重尊敬という。

「す」「さす」「しむ」の後に「給ふ」などの尊敬語が続いたら尊敬となる。

「す」「さす」「しむ」の接続と活用

| 活用 | す | さす | しむ |

|---|---|---|---|

| 接続 | 未然形 | 未然形 | 未然形 |

| 未然形 | せ | させ | しめ |

| 連用形 | せ | させ | しめ |

| 終止形 | す | さす | しむ |

| 連体形 | する | さする | しむる |

| 已然形 | すれ | さすれ | しむれ |

| 命令形 | せよ | させよ | しめよ |

「す」「さす」「しむ」の接続は要注意。どれも未然形接続だが、接続する用言に制限がある。

| 助動詞 | 接続 |

|---|---|

| す | 四段、ナ変、ラ変の動詞の未然形 |

| さす | 四段、ナ変、ラ変以外の動詞の未然形 |

| しむ | 特に制限なし |

「す」「さす」「しむ」の例文

その年の夏、御息所はかなき心地にわづらひて、まかでなむとし給ふを、暇(いとま)さらに許させ給はず。 (源氏物語・桐壷)

典型的な二重尊敬。「せ給ふ」=「せ」+「給ふ」。主語は帝であり、「せ」は尊敬を表す。

夕月夜(ゆうづくよ)のをかしきほどに出だし立てさせ給ひて、やがて眺めおはします。かうやうの折は、御遊びなどせさせたまひしに… (源氏物語・桐壷)

最初の「させ給ひ」は「させ」+「給ひ」で「させ」は尊敬を表す。次の「させたまひ」も同様だが、その前に「せ」がある。「せさせたまひ」の最初の「せ」は「す」というサ変動詞の未然形である。

「せさせたまひ」の後の「し」は過去の助動詞「き」の連体形である。

「せさせたまひし」

=「せ」+「させ」+「たまひ」+「し」

=サ変「す」の未然形+尊敬「さす」の連用形+尊敬「たまふ」の連用形+過去「き」の連体形

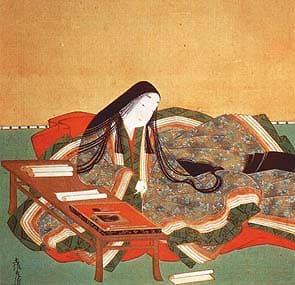

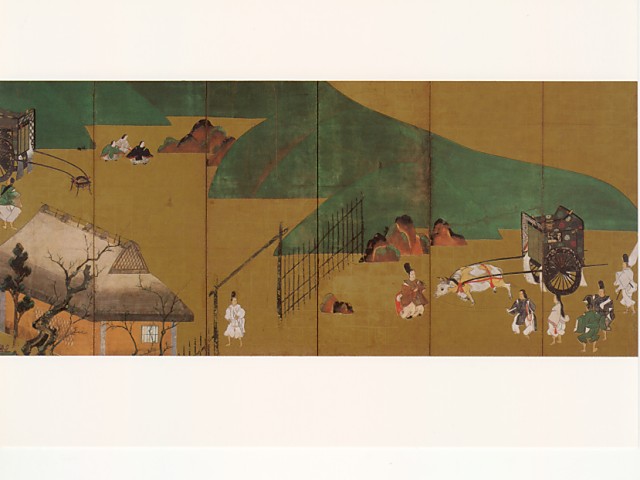

genji2

画像出典:ウィキメディア・コモンズ「源氏物語」より(パブリックドメイン)