助動詞「ず」は打消を表す。打消とは、「~でない」という否定である。例えば「咲かず」は「咲かない」という意味。

「ず」の接続と活用

| 活用 | 本活用 | 補助活用 |

|---|---|---|

| 接続 | 未然形 | 未然形 |

| 未然形 | (ず) | ざら |

| 連用形 | ず | ざり |

| 終止形 | ず | ◯ |

| 連体形 | ぬ | ざる |

| 已然形 | ね | ざれ |

| 命令形 | ◯ | ざれ |

「ず」は形容詞のク活用とシク活用と同じように本活用と補助活用がある。「ず」の後に助動詞が続くときは補助活用を使うというルールがある。

「ず」の活用は声に出してリズムよく覚えよう。

ず・ざら・ず・ざり・ず・ぬ・ざる・ね・ざれ・ざれ

注意:本活用の未然形「ず」は教科書によっては◯となっている

「ず」の例文

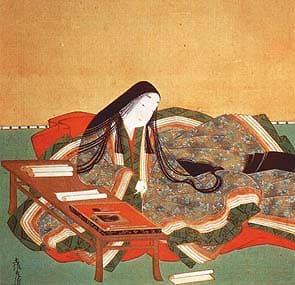

genji1

いづれの御時にか、女御・更衣あまた侍ひ給ひけるなかに、いとやむごとなき際にはあらぬが、すぐれて時めき給ふ、ありけり。(源氏物語・桐壷)

「あらぬ」

=「あら」+「ぬ」

=ラ変「あり」の未然形+打消「ず」の連体形

「時めき」について

「時めく」は「時代にのっている」「栄えている」という意味。上の例文は源氏物語冒頭の有名な文だが、主語は桐壺の更衣という帝に愛された女性である。帝に愛されるということは女御・更衣にとって「すばらしいこと」「時代にのっていること」であるため、「時めく」を「寵愛を受ける」と訳すこともできる。

時めく … 時代にのる、栄える、(転じて)寵愛を受ける