イギリス経験論とは生まれつきの理性よりも経験を重視する思想のこと。大陸合理論と比較される。イギリス経験論の哲学者としてベーコン、ロック、ヒュームが重要です。

ベーコン

ベーコンには三つのポイントがあります。

ベーコンの思想は「知は力なり」という言葉に表れます。実際、私たちはさまざまな知を使って社会を維持し、自動車やコンピューターを作り、多くの生物が共存する自然で支配的な立場にあります。

「数学的帰納法」にも使われている「帰納法」とは、経験に基づく知識や結果から一般法則を導くという思考のこと。例えばリンゴが落ちる、川の水が低い方に流れるといった経験上の知識から、重力という一般法則を見つけることをいいます。

また、ベーコンはイドラ(偏見)を批判しました。偏見があると正しい判断ができないからです。イドラは下の四つの名前と意味のペアが重要です。

| 種類 | 意味 |

|---|---|

| 種族のイドラ | 人間に固有の錯覚 |

| 洞窟のイドラ | 性格などに個人に依存する偏見 |

| 市場のイドラ | 言葉の不適切な使用に基づく誤解 |

| 劇場のイドラ | 権威や伝統への盲目的信用 |

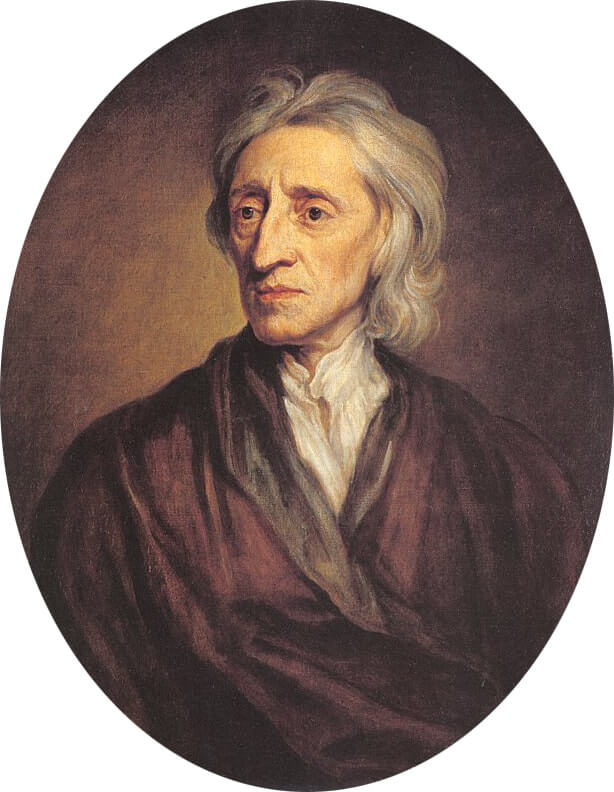

ロック

ロックはイギリス経験論と社会契約説の両方で出てきます。

ロックは、生まれたばかりの人の心にはなにも書かれていないと考えました。この「生得観念の否定」をしばしば「タブラ・ラサ(心は白紙である)」と表現します。これはロックが著した「人間悟性論」に記されている。

バークリー

バークリーの思想は「存在するとは知覚されることである」が表すように、存在と精神の独立を否定するところにポイントがあります。

例えば目の前にあるスマートフォン。「これは私のスマートフォンである」と知覚しなければ、そのスマートフォンは私にとって存在しないも等しい。そのスマートフォンは私に「見られている」「触られている」ことで初めて存在している、といえるかもしれない。

バークリーのこうした考えはデカルトの物心二元論と対をなします。デカルトは物体と精神を分けて、物体は精神と独立して存在すると考えました。

ヒューム

またヒュームは因果律に懐疑的な立場をとりました。「こうすればこうなる」という因果法則はその人の経験に基づくある種の思いこみであり、その正しさを証明することは不可能であるとヒュームは主張しました。

センター試験の過去問

センター試験の過去問(問題のみ)を引用します。カッコ内の年度は試験の実施年度になります。解説の著作権は当ページにあります。掲載の都合上、問題文を一部変えています。あらかじめご了承ください。

2016年(第4問の問5)

次の思想はそれぞれ誰のものか。

ア 物事が存在するのは、私たちがこれを知覚する限りにおいてであり、心の外に物資的世界などは実在しないと考え、「存在するとは知覚されることである」と述べた。

イ 私たちには生まれつき一定の観念がそなわっているという見方を否定し、心のもとの状態を白紙に譬えつつ、あらゆる観念は経験に基づき後天的に形成されるとした。

ウ 因果関係が必然的に成り立っているとする考え方を疑問視し、原因と結果の結び付きは、むしろ習慣的な連想や想像力に由来する信念にほかならないと主張した。

① ア ヒューム イ ベーコン ウ バークリー

② ア ヒューム イ ベーコン ウ ロック

③ ア ヒューム イ ロック ウ バークリー

④ ア ヒューム イ ロック ウ ベーコン

⑤ ア バークリー イ ベーコン ウ ヒューム

⑥ ア バークリー イ ベーコン ウ ロック

⑦ ア バークリー イ ロック ウ ヒューム

⑧ ア バークリー イ ロック ウ ベーコン

※イの「譬えつつ」はセンター試験の原文通り。「たとえつつ」と読む。

解答

正解 ⑦

アはバークリー。「存在するとは知覚されること」という文からバークリーとわかる。バークリーの思想はロックなどと比べて理解しにくいので、まずはこの文を覚えよう。

バークリーの説明にあるように、バークリーはデカルトのように物体と精神を分けて考えていない。その上で、心の外に物質的世界は実在しないと考えた。

イはロック。「白紙」という言葉からロックであるとわかる。「イ=ロック」がわからなかった方は必ず復習しよう。

ウはヒューム。ヒュームもバークリーと同様とっつきにくい印象がある。ヒュームを代表する思想は「因果律の否定」である。

2015年(第4問の問2)

ベーコンの著作と思想について正しいものを選べ。

① 『プリンキピア』を著し、地上から天体までのあらゆる自然現象の運動を説明し得る根本原理を発見することで、古典力学を確立した。

② 『プリンキピア』を著し、理性を正しく確実に用いることによって普遍的な原理から特殊な真理を導き出す演繹法を提唱した。

③ 『ノヴム・オルガヌム』を著し、事実に基づいた知識を獲得する方法として、経験のなかから一般的法則を見いだす帰納法を重視した。

④ 『ノヴム・オルガヌム』を著し、懐疑主義の立場から、自己の認識を常に疑う批判精神の重要性と、寛容の精神の大切さを説いた。

解答

正解 ③

①の『プリンキピア』はニュートンの著作。他の説明もニュートンの業績で、ニュートンは古典力学を確立した。

②の『演繹法』はデカルト。デカルトは演繹法、ベーコンは帰納法と対で覚えよう。

④の『ノヴム・オルガヌム』という著作以外はすべてモンテーニュの説明。モンテーニュは懐疑主義の代表的な人物で、「私は何を知るか(ク・セ・ジュ)」という言葉が有名。

③が正解。帰納法とは、経験の中から一般法則を導く方法であり、ベーコンが提起した。

オリジナル問題1

ベーコンとロックの説明としてふさわしくないものを次の①~④のうちから一つ選びなさい。

① ベーコンは、人の先入観(イドラ)として、種族のイドラ、洞窟のイドラ、市場のイドラ、劇場のイドラがあるとした。

② ベーコンは、法則を得るには、自然現象などの観察と人間の経験などから演繹法によって導くべきとした。

③ ロックは、『人間悟性論』を著し、人間はもともと白紙(タブラ・ラサ)であると唱えた。

④ ロックは、市民は抵抗権をもつと主張し、アメリカ独立宣言などに影響を与えた。

解答

正解 ②

経験から一般法則を導くことを帰納法という。