高校倫理「青年期の自己形成」では次のポイントを習います。

| 学者 | 概念 |

|---|---|

| レヴィン | マージナルマン |

| エリクソン | アイデンティティ モラトリアム |

| マズロー | 欲求段階説 |

| ルソー | 第二の誕生 |

| フロイト | 防衛機制 イド・エゴ |

| ユング | 集合的無意識 |

| クーリー | 競映的自己 |

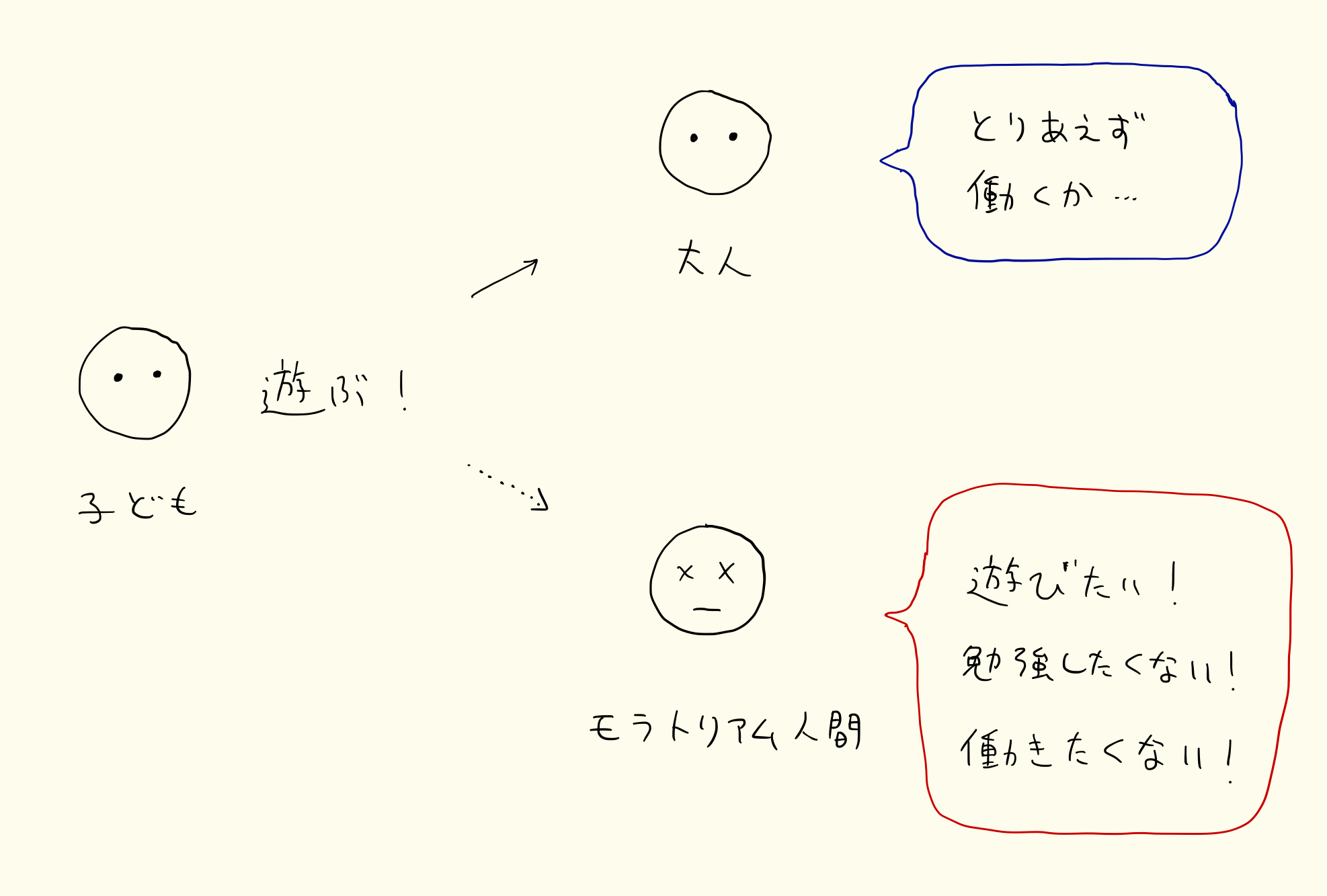

マージナルマン

レヴィンという学者は、青年は子どもと大人の境界にいるとして、青年を「マージナルマン(境界人)」と呼びました。

アイデンティティ

アイデンティティ(自己同一性)は、社会(学校)での自分をきちんと持っている状態をさします。エリクソンは、青年の成長にとってアイデンティティの確立が重要だと唱えました。

モラトリアム

エリクソンは、青年は大人の義務を猶予されていると唱え、この猶予期間を「モラトリアム」としました。

メモ

小此木啓吾は、大人になることを拒否する青年を「モラトリアム人間」とした。

モラトリアム

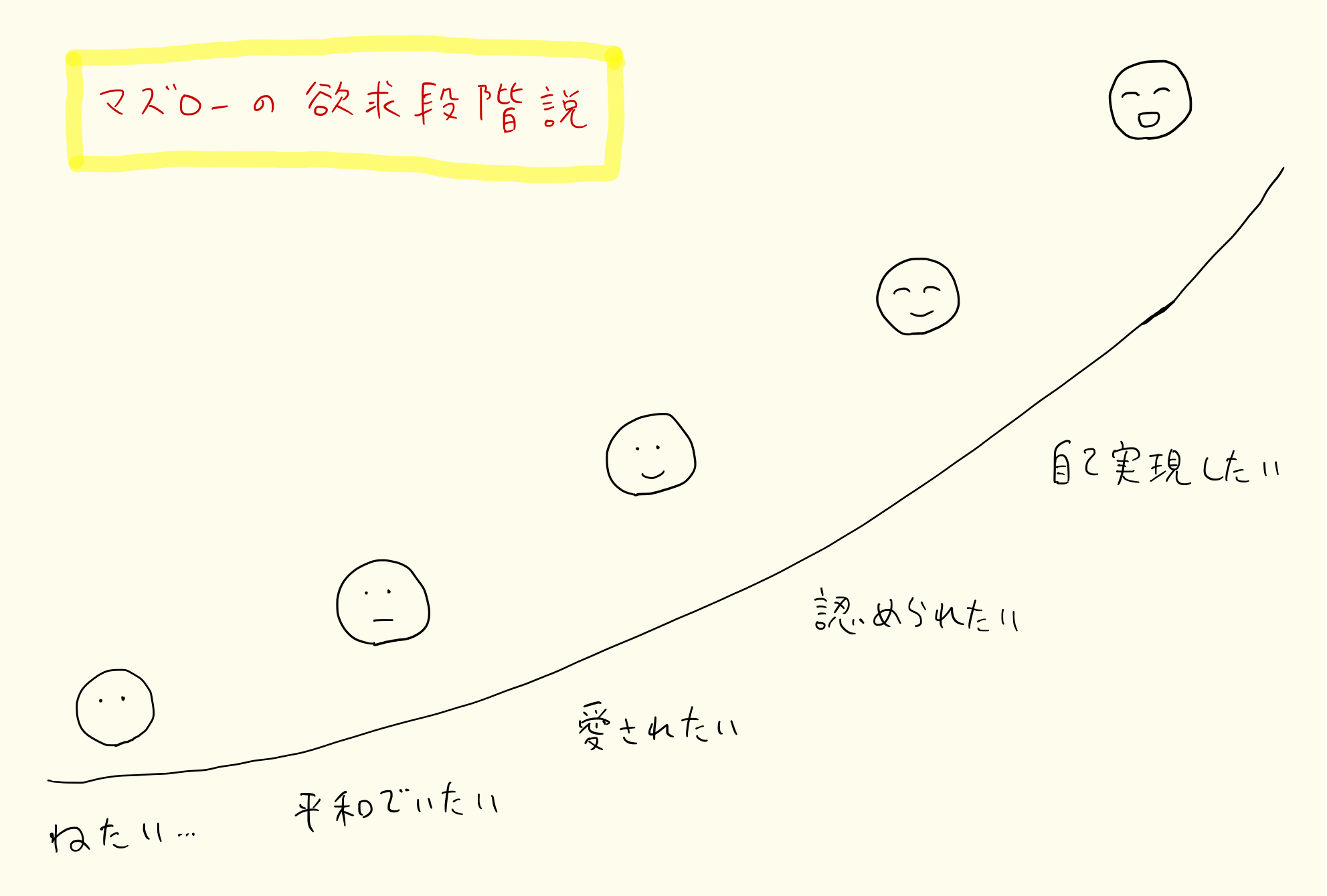

欲求段階説

マズローは、人間の欲求には段階(階層)があるという「欲求段階説」を唱えました。

| レベル | 内容(例) |

|---|---|

| 実現 | 自己実現したい |

| 承認 | 認めてもらいたい |

| 愛情 | 愛し、愛されたい |

| 安全 | 安全でいたい |

| 生理 | 寝たい |

マズローの欲求段階説

マズローの説では、人は低次元から高次元にむかって欲求します。「眠いから寝たい」という生理的な欲求から始まって、無事でいたい、愛したい、認めてもらい、という社会的・抽象的な欲求が起こり、最終的に「自己実現」の欲求が生じます。

第二の誕生

ルソーは「私たちは二度生まれる。はじめは存在するために。次は生きるために」と述べて、青年期は自立して生きていくための時期であると考えました。

これを青年期の「第二の誕生」といいます。

防衛機制

フロイト(精神科医)は、人は欲求不満になると無意識に心を防衛すると考えました。このしくみを防衛機制といいます。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| 合理化 | もっともらしく言い訳する |

| 昇華 | 社会的に高次元の目標をつくる |

| 退行 | あえて幼稚になる |

| 代償 | 似たもので満足する |

| 同一視 | ヒーローと自分を重ねる |

| 投射 | 他人の中に欲求を見いだす |

| 逃避 | 現実から逃げる |

| 反動形成 | 欲求と反対の行動をとる |

| 抑圧 | 不安を強引に抑える |

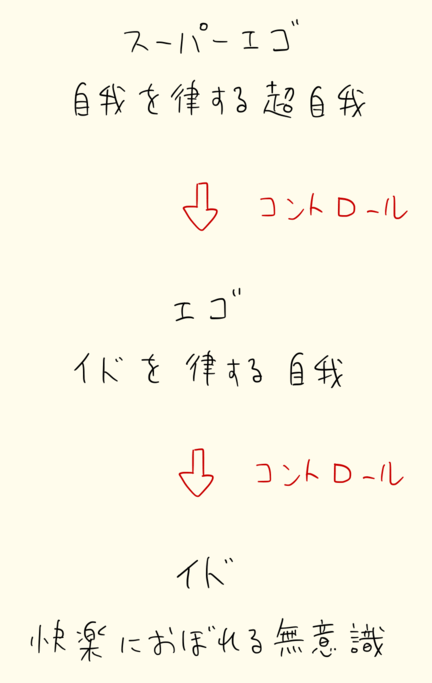

イド

フロイトは「自分」についても分析しています。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| イド | 快楽におぼれる無意識 |

| エゴ | イドを律する自我 |

| スーパーエゴ | 自我を律する超自我 |

イドは生理的欲求(リビドー)を生みだす本能であり、その本能をうまくコントロールするものがエゴです。これらに加えて、「相手を思いやる」「時と場所をわきまえて行動する」といった社会的な自己、スーパーエゴがあります。

イドと超自我

フロイトは本能をさらに分類しています。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| エロス | 生の本能 |

| タナトス | 死の本能 (死に向かおうとする本能) |

集合的無意識

ユングはフロイトの弟子として有名な医者で、集合的無意識という概念で人間の心を分析しています。集合的無意識とは、人類という種に共通する無意識のことです。

例えばヨーロッパ(特にイギリス)ではドラゴンが様々な神話に登場し、国旗などにも描かれていました。一方、中国でも竜が伝説上の生き物として考えられていました。

ドラゴンと竜のように、同じようなイメージの生き物がまったく違う地域で想像されるという事実は、とても興味深いものがあります。時代や地域が異なっても、人が同じ無意識を持っている一つのあらわれです。

ユングは集合的無意識における象徴的なイメージを元型(アーキタイプ)と呼び、いくつかの例をあげています。

| 単語 | 意味 |

|---|---|

| 太母 | すべての生みの親 |

| アニマ | 男性から見た女性像 |

| アニムス | 女性から見た男性像 |

| ペルソナ | 建前(仮面) |

クーリー

他者がみる自分(競映的自己・きょうえいてきじこ)によって自分を理解していくとした。

その他のポイント

高校倫理では次の思想家やキーワードも習います。

| ポイント | 内容 |

|---|---|

| ミード (人類学者) |

未開社会の青年は反抗期がないと分析 |

| ハヴィガースト (教育学者) |

青年期の課題について述べる |

| ギャングエイジ | 第二次性徴前の徒党行動のこと |

| 通過儀礼 | 成長過程における成人式などの儀式のこと |