プラトンはソクラテスを師としてイデアや哲人政治を説いたギリシアの哲学者。アリストテレスが後に続く。主著は『国家』『饗宴』『ソクラテスの弁明』。

イデア

ネコを見たとき、なぜそれがネコであるとわかるのか? 今飼っているネコも昔飼っていたネコも、道ばたで寝ているネコも、それ自体はそれぞれ異なる存在だが、ネコはネコである。

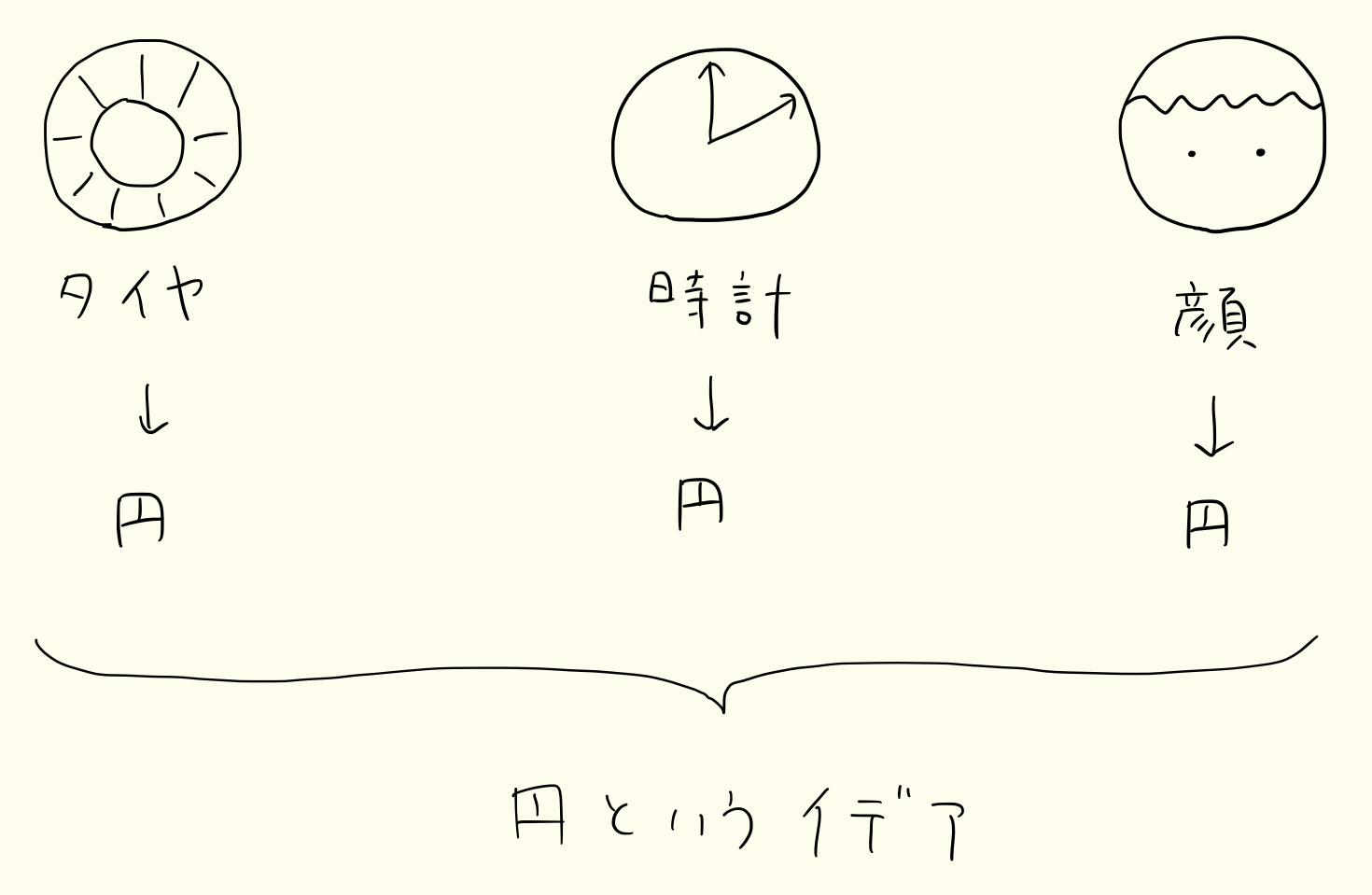

例えばドーナツも人の顔も円であり、ピザも車のタイヤも円である。それぞれは違うものだが、円は円である。

ドーナツは食べたら消えてしまうが、そのドーナツを食べたからといって、ドーナツが円であるという事実は変わらない。同じようにあなたが乗っている自転車のタイヤがパンクしてふにゃふにゃになったとしても、別のタイヤを見たときにタイヤは円だと認識できるだろう。

具体的・個別的なものは生死や生成と消滅をまぬがれないが、ネコや円といった概念は永遠不変である。このような場所や時間が異なっても変わらない概念をイデアという。

イデアの例

抽象的な名詞をつけられるものはイデアと考えられる。三角形のイデア、チョコレートのイデア、机のイデア…というさまざまなイデアがあるなかで、プラトンは美のイデアと善のイデアを特に重視している。

- 美のイデア … エロースの対象

- 善のイデア … 最高のイデア

美のイデアに憧れる気持ちをエロースという。プラトンは善のイデアというイデアを最高のイデアとしている。こうした背景からも「善とはなにか」という問いは、他の思想家と同じようにプラトンでも重要なテーマになっている。

現象界とイデア界

プラトンは世界を二つに分けて考えた。現象界とイデア界である。

私たちが暮らしている世界は現象界であり、ここでは人、ネコ、車といった具体的なものがある。一方、ネコというイデア、車というイデアが永遠不変のものとして存在する世界をイデア界という。

現象界にあるものは感性で認識するが、イデア界にあるものは理性でのみ認識できる。

洞窟の比喩

私たちがあるネコを見て、それはネコであるとわかるが、その具体的・個別的なネコは真の実在ではない。真のネコとはネコというイデアである。プラトンはこの難解な考えを「洞窟の比喩」によって説明する。

プラトンは、私たちは暗い洞窟に住んでいるという。洞窟の壁面に薄暗い影が動いているのを見て、それをネコや車と把握しているが、それは影にすぎない。本当のネコや車は私たちが背中を向けている後ろにあり、それらは洞窟の外にある太陽に光によって、洞窟に影を作っている。

影←私たち←真の実在←太陽

この洞窟の中を現象界、太陽が照っている洞窟の外をイデア界という。洞窟にいるという意味で、私たちは現象界の囚人である。この拘束された状態を抜けてイデア界に行くには、洞窟を抜けるしかない。

理性をギリシア語でロゴスという。プラトンは、ロゴスをうまく働かせることで洞窟の外をとらえられると考えた。

アナムネーシス

私たちはイデア界にいてイデアを認識していた。しかし今の私たちは肉体に閉じこめられて、イデアを認識できない。

美しいイデアなどを求めて、もともと認識していたイデアを想起することアナムネーシスという[1]。

徳と正義

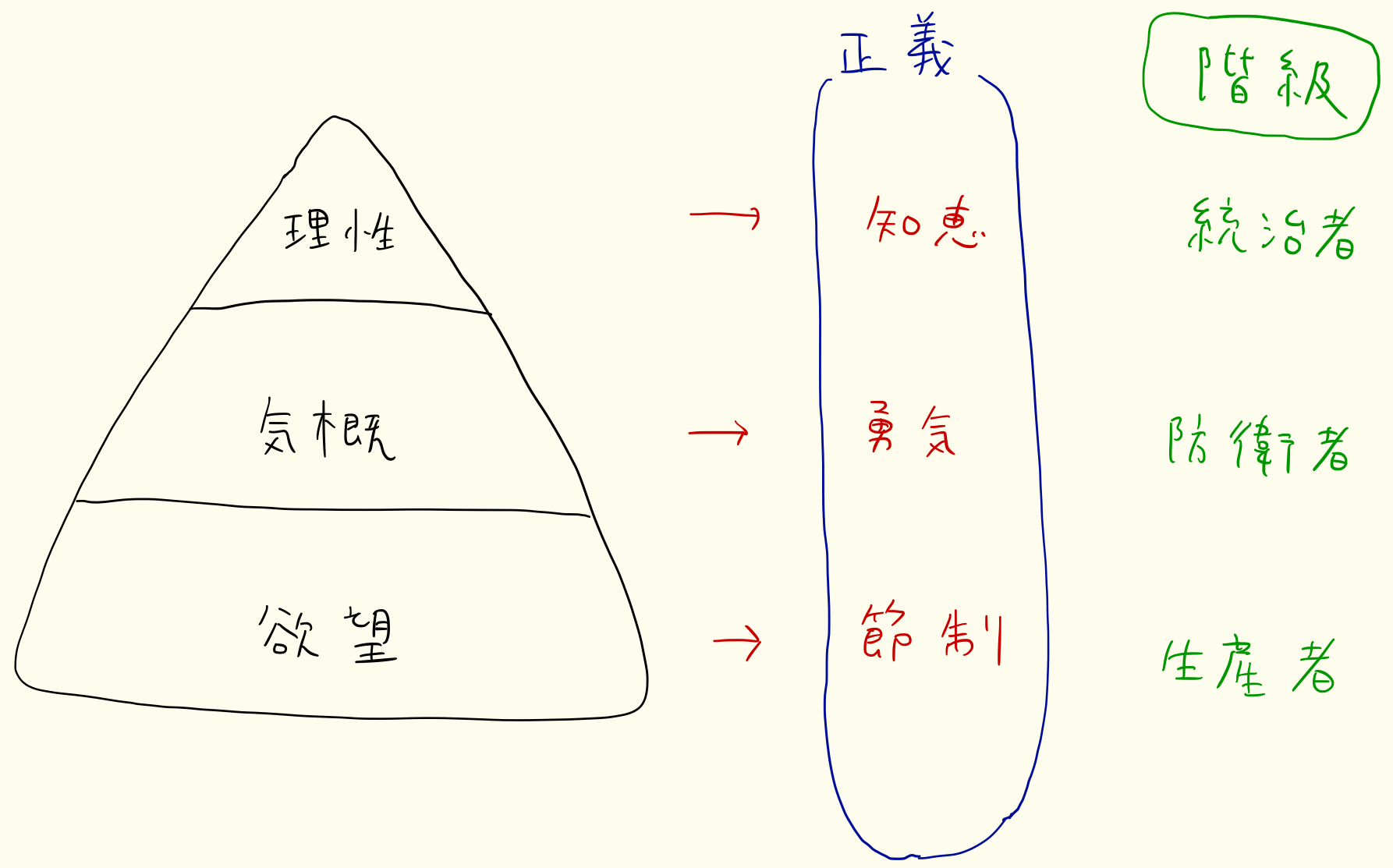

プラトンは人の魂を理性、気概、欲望の三つに分けた。そしてこの三つはそれぞれに合った徳があるという。

理性の目指すべき徳は知恵であり、気概のそれは勇気である。人は欲深く、本能のおもむくままに行動してしまいがちだが、そうした欲望は節制という徳で律されるべきである。この知恵、勇気、節制の三つの徳が実現されたとき、正義が達成される。

知恵、勇気、節制、正義をギリシア四元徳という。

哲人政治

一人ひとりの徳と正義は、その人が属する国につながる。人の三つの魂は、国の三つの階級に表れるという。

| 魂 | 社会的階級 |

|---|---|

| 理性 | 統治者 |

| 気概 | 防衛者 |

| 欲望 | 生産者 |

理性が知恵を、気概が勇気を、欲望が節制を持ったときに正義が達成されるように、国もまた、統治者が知恵を、防衛者が勇気を、生産者が節制を身につけたとき、国全体としての正義が達成される。

国の正義が実現されるためには、知恵を身につけた統治者階級がそれ以外の階級をうまく統治しなければいけない。この政治のあり方を哲人政治という。

参考文献

[1] 高等学校新倫理、平成29年、清水書院、31