国語辞典

オリジナル国語辞典。わかりやすい説明と豊富な例文つき。現在約200語。

1051899

views

本末転倒とは、重要なことと重要でないことをとり違えること。注目するべきことを逃して、どうでもいいことに気をつかってしまうこと。本...

一つの行ないから二つの利益を得ること。一個の石で二羽の鳥をまとめてしとめるというイギリスのことわざ「Kill two birds...

困難にも負けず、挫折しないで立ち向かうこと。諦めないで困難を乗り越えること。例文…全員が不撓不屈の精神を持たない限り…「撓」は「...

意志は「~したい」という望みのこと。意思は「~と考えている」という考えのこと。 意志と意思の違いはその人に強い希望や積極性がある...

あるあるとは、普段よく見かけたり聞いたりするもの、または普段ついやってしまうこと。 よく見かけるもの、よく聞くもの、よくやってし...

唯一は「ゆいいつ」と読む。唯一とは、ただ一つしかないこと。それに代わるものがないこと。 唯一は「ゆいいつ」と読むが、「い」が重な...

チャートとは、物事をわかりやすく示した図やグラフのこと。もともとは海図を意味する言葉。現在は株価や為替レートをグラフ化したものを...

JISとは、日本工業規格(Japanese Industrial Standard)のこと。日本工業規格とは、日本工業標準調査会...

いわゆる「いろはにほへと」はいろは歌と呼ばれる歌の出だしであり、いろは歌は四十七文字(七、五、六、五、七、五、七、五)からできて...

「disる」または「ディスる」とは、バカにしたり見下したりすること。英語の「disrespect」(侮蔑する、軽蔑する)を語源と...

1画の漢字(常用漢字)の画数、部首、読み…一、乙

ヘボン式ローマ字は、パスポートなど公的な身分証明書で使われる日本語のローマ字のこと。訓令式ローマ字は、国際標準化機構(ISO)が...

紆余曲折とは、道、物事の状況、人生などが単調でなく、複雑に入り組んでいること。「紆余曲折を経て」などと使う。

「無用の長物」とは、邪魔なばかりで役に立たないこと。「蛇足」とは、余計なばかりで役に立たないこと。「good for nothi...

「焼け石に水」とは、努力しても意味がないこと。焼けている石に水をかけても、すぐに蒸発して残らないことから。

リサージェンス(resurgence)とは、思想などが復活する(させる)こと。もう一度起き上がること。リサージェンスがもう少し哲...

「あざとい」とは、小賢しく、抜け目がないさま。本人はその行動に対して批判を浴びないことをほとんど確信しているが、あざといと感じる...

「威圧」とは、恐怖や権力で相手を恐れさせる、または萎縮させること。日常的に使われるため、意味のとおりの悪いイメージは必ずしももた...

「せこい」とは、ケチでみみっちいこと。払うべきお金を払わない、またはなかなか払おうとしないさま。批判的なニュアンスがこめられてい...

不甲斐ない(ふがいない)の意味。1.だらしなく情けないこと。意気地がないさま。2.きちんと働いていないこと。例文…試合に惨敗して...

「やぶさかではない」とは、気が進まないわけではないこと。つまりやや気が進んでいること。 「やぶさか」は「吝か」と書いて、気が進ま...

按分とは、物や金銭を分けること。一定の基準のある割り当て。 例えば「100円を年齢に応じて按分する」という場合、割り当てられる人...

鑑みるとは、他の例と照らし合わせること。他の例と比べて参考にすること。「鑑みる」という終止形よりも「鑑みて」という「連用形+て」...

執着(しゅうちゃく)とは、強いこだわりのこと。対象となるものにすっかり心を奪われているさま。 執着心という言葉でよく使われる。 ...

喪失(そうしつ)とは、失うこと。 喪失の喪は「も」と読み、近しい者が亡くなった後の遺族の儀礼的生活のこと。喪中の喪である。 この...

高邁(こうまい)とは、精神や意志が気高く、尊いこと。「高邁の精神」とは理性によって感情を制御すること。高邁という言葉は他人の勧誘...

一挙一動とは、その人の行動にすべて。話し方、手のふり方から足の歩き方まで。一挙手一投足は一挙一動とほぼ同じ意味の言葉で、その人の...

草分けとは、草を分けること。ではない。 草分けとは、物事を初めて行うこと。例えば音楽家が一大ジャンルを築いたとき「その音楽家は草...

公僕とは、公務員または役人のこと。公に仕える人のこと。 「僕」は「しもべ」あるいは「仕えること」を意味する。

「溜飲が下がる」は「りゅういんがさがる」と読む。不満が怒りが解消してすっきりすること。 溜飲とは、胃がイガイガして喉まで上がって...

どすこい…相撲でよく使わるかけ声。東北地方の「どっこい」がなまったという説がある。昔の力士の多くは東北地方出身だったことから流行...

感動詞とは「あらまあ」「おはよう」といった感情を表す言葉やあいさつの言葉をいいます。ここでは感嘆詞を「あいさつ」「呼びかけ」など...

ほくそ笑むとは、一人でこそこそと笑うこと。一人でひそかに笑うこと。 ほくそ笑むは、なにかうまくいったとき、思い通りになったときに...

六十歳 還暦(かんれき) 七十歳 古希(こき) 七七歳 喜寿(きじゅ) 八十歳 傘寿(さんじゅ) 八一歳 半寿(はんじゅ) 八八...

ないまぜ(綯い交ぜ)は、二つの異なるものを一つにまぜること。もともとは二種類の糸をよりあわせて一本にすること。 「ないまぜ」は「...

上戸は「じょうご」、下戸は「げこ」と読む。 上戸は酒をよく飲む人をいう。下戸は酒を好まない人をいう。現代ではしばしば意味が拡大さ...

木を二つ書いて、その下に凡と書いた漢字を梵という。

木を二つ書いて、その下に火と書いた漢字を焚という。音読み…フン、訓読み…た(く)

DIYは「Do It Yourself」の略。すなわち「自分自身でそれをやれ」という意味。 日本では主に日曜大工などをさす。机、...

「つまるところ」「とどのつまり」はどちらも「結局」という意味。 ただし近年は「とどのつまり」はあまり用いられず、「つまるところ」...

ガビーンとは、ショックであるという意思表示である。がびーんとも書く。 … というのが辞書的な意味です。昭和に発明されましたが、今...

恐妻家は「きょうさいか」と読む。恐妻家とは、妻を恐れる夫のこと。または妻の言いなりになっている夫のこと。 恐妻家の反対は亭主関白...

「毒をもって毒を制す」とは、悪いことをおさえつけるために悪いことをすること。悪人を排除するために悪人を用いること。

d

忖度(そんたく)とは、相手の気持ちや考えを想像すること。斟酌(しんしゃく)も同じ意味を持つ。斟酌は相手への同情をニュアンスとして...

大学受験の国語(現代文)で問われやすい漢字のまとめ。漢字の意味と例文つき。随時追加...高潔(こうけつ)人格が立派であること。蹂...

土地勘(土地鑑)とは、土地や道などの地理的な知識のこと。例文…犯人はこの場所に土地鑑を持つ者に違いない。

天邪鬼とは、ひねくれていること。あえて人と違うことをするさま。例文…おいしいとわかっていながらも、あまのじゃくの彼はまずいと言っ...

惚気とは、恋人や配偶者について自慢げに話す様子。異性に甘えるさま。例文…彼の惚気話は聞き飽きた。その頃の彼女はのろけてばかりだっ...

「ごまをする」とは、自分の利益のために、他人に気に入られようとすること。例文…彼は上司にごまをすって昇進した。

「年季(ねんき)が入る」とは、長い経験によって習熟していること。同じ技術を磨きつづけて、その技術についてプロフェッショナルである...

肝煎り(きもいり)とは、両者をとりもつ人。二人が関係を持てるように、二人の間を行き来する人。またはそのとりもつ行為。例文…長年音...

「気前(きまえ)がいい」とは、ケチでないこと。金や物をおしまないで払うこと。例文…彼は普段からけちけちしていたが、あの日に限って...

「息を呑む(のむ)」とは、驚いて息が止まること。衝撃的な光景を見聞きするなどして、ハッとすること。驚くと息が一瞬止まることから。

堅実とは、より確実であること。リスクが小さく、手堅いさま。例文…長く堅実な生活を送ってきた彼にとって、彼女の生き方はほとんど理解...

泡沫(うたかた)とは、水面に浮かんでいる泡(あわ)のこと。また、つまらないもの。とるにたらないもの。はかないもの。もろいもの。方...

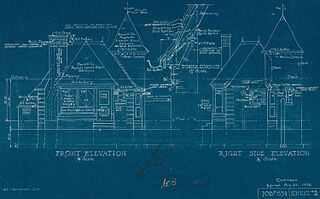

「手を抜く」とは、怠ること。いい加減に行うこと。例文…手を抜いて設計されたせいで、できあがった家は欠陥だらけだ。…遅刻しまいと化...

「そそっかしい」とは、落ち着かず注意が欠けているさま。冷静でなく正確でないこと。例文…そそっかしい部下はいつも会社にパソコンを忘...

教唆(きょうさ)とは、(しばしば悪いことを)するように仕向けること。「教唆」の「唆」は訓読みで「そそのかす」と読む。「教唆」も「...

「たどたどしい」の意味…1. 歩き方が不安定であること。危なっかしい歩き方。2. 未熟であること。例文…まったく筆を持ったことが...

「持て余す(もてあます)」とは、扱いに困ること。自分の力量が不足して、処理に困ること。例文…暇を持て余すあまり、男は公園のベンチ...

更迭(こうてつ)とは、役職についている人を交代させること。現職の者を辞めさせて、新しい者を就任させること。例文…度重なる不祥事が...

世知辛い(せちがらい)の意味…1. 生きづらいこと。苦しい状況であること。2. みみっちく、ケチであること。社会や経済が悪い方向...

住めば都(すめばみやこ)とは、どのような場所でも、ずっと住んでいれば都のように居心地よく感じられること。

[形]ぎこちない 1. 話し方や動作が不自然であり、滑らかさがないこと。 1. 雰囲気や体裁が悪いこと。 例文 彼はいつにもまし...

普遍的(ふへんてき)の意味…時代や場所などが変わっても成りたつこと。広く認められていること。例文…どの国でも犯罪が起きるのは普遍...

レガシー…1. 遺産。過去の人または社会が残したもの。2. 時代遅れで今風でないもの。

感慨深い(かんがいぶかい)…しみじみと思われるさま。深く考えさせられること。素晴らしい風景や芸術、印象に残っている思い出など、心...

罷免(ひめん)…辞めさせること。※総理大臣が国務大臣を辞めさせるときなどに用いる。会社等において上司が部下を辞めさせるときには用...

燥ぐ(はしゃぐ)…1. 楽しげに騒ぐ。2. 乾燥する。例文…ひさしぶりの再会を果たして、彼らはその晩ずっとはしゃいでいた。

クライシス(crisis)意味…危機。人、組織、社会などが危険な状態にあること。英語の「crisis」より。会社が倒産するかしな...

…上に出てきた五つの単語は、大きく二つに分けられます。はかる…計る、測る、量る、くわだてる…図る、謀る。測る…体重を「はかる」と...

虫が三つの「蟲」という字はやっぱり「むし」と読みます。画数18、音読チュウ、訓読むし。…漢字が三つ集まってできる漢字の例…森、品...

一望千里(いちぼうせんり)は、どこまでも遠くまで見わたせること。「一望」は「一度見ただけで」、「千里」は「はるか遠くまで」を意味...

山紫水明(さんしすいめい)とは、風景などが清らかで美しいこと。日の光によって山と川が美しく見えること。例文…この列車はトンネルを...

泰然自若(たいぜんじじゃく)意味…落ち着いている。余裕をもって静かにしている。例文…彼は出世するにつれて自然に泰然自若となった。...

乾坤一擲(けんこんいってき)…大きな勝負に挑むこと。生きるか死ぬかといった大きな賭けに出ること。「乾(けん)」は「天」、「坤(こ...

激昂(げきこう)とは、激しく怒ること。感情が著しく高ぶること。例文…息子の死の真相を聞いた両親は、あまりの理不尽さに激昂して涙を...

千言万語(せんげんばんご)…くどいこと。単語がだらだらと多いさま。例文…被告人は千言万語の言い訳を弄して裁判官の心象を悪くした。

意味…強い者や権力には従ったほうが得であるというたとえ。例文…長いものには巻かれろというから、君もあの人の言うことにはとりあえず...

俊敏(しゅんびん)…判断や行動が早いこと。例文…大統領の俊敏な判断によって国は窮地を脱した。

齟齬(そご)…食い違っていること。合わないこと。対義語…符合(ふごう)例文…彼のスピーチには、過去の実績からして多くの齟齬がある...

まことしやか…もっともらしく。あたかも真実であるかのように。例文…彼があまりにもまことしやかに話すものだから、すっかり信じてしま...

適宜(てきぎ)…状況に応じて行動を変えること。例文…翌日の発送が間に合い次第、適宜ご連絡致します。

俎上(そじょう)…まな板の上のこと。見られている、または認識されていること。例文…科学という俎上では哲学的議論はしばしば根拠のな...

嘯く…大きなことを言う。できないことをできると言う。「嘯く」の漢字は「嘘」ではなく、「嘘(を)吹く」とは書かない。例文…彼女はい...

二つ以上の気持ちがぶつかり合うこと。心の中で相反する考えが衝突すること。例文…拾った財布に一万円札を何枚も見た彼女は、警察に届け...

数値などが上昇または増加し続けていること。状況が改善していること。「我が社の業績は右肩上がりだ」

概要とは、おおまかな内容。ざっくりとしたまとめ。例文…この本は最初にルネサンスの概要について触れている。政府は予算の概要を報道陣...

茶番とは、目的がばれている薄っぺらい態度のこと。例文…彼は同級生たちの茶番にまんまとだまされた。政治家たちの茶番劇に国民は怒って...

煮詰まる(につまる)とは、なかなか結論やアイデアが出ないこと。または、ようやく結論が出ること。長時間の会議にもかかわらず、彼らは...

糸と宿が合わさると「縮」という漢字になります。部首…糸(いとへん)、画数…17、音読…シュク、訓読…ちぢ(む)、Unicode…...

魚が交わると書いて、鮫(さめ)と読みます。人食いサメのサメです。部首…魚(うおへん)、画数…17、音読…コウ、訓読…さめ、Uni...

価値を理解できない人に価値のあるものを与えても、まったく役に立たないということ。同義語…豚に真珠、馬の耳に念仏…英語では cas...

「ご自愛ください」は「お体に気をつけてください」という意味です。「自愛」自体が「体に気をつける」という意味を持っているので、「お...

「ご教示ください」と「ご教授ください」はどちらも「教えてください」という意味です。ビジネスでは「ご教示」のほうを使います。例文…...

「恐縮」は「すみません」とほぼ同じ意味「恐縮です」は感謝を伝えるとき、「恐縮ですが」は依頼するときに使います。「すみません」と「...

「ご確認下さい」も「ご確認ください」も間違いではありません。公的な文書でも、漢字とひらがなの使いわけに関するポリシーはなく…ビジ...

「ご査収(さしゅう)」は「受けとって調べる(または調べて受けとる)」という意味の言葉です。以前に荷持や書類を送ったとき、今送ろう...

「お伺いします」も「お伺いいたします」もよく使われる日本語です。どちらも二重敬語となっています…二重敬語は間違いという説明がイン...

汚いやり方で金を貪ること。図々しく、あくどいこと。「阿漕な商売」という言い方でよく使われる。説明…もっぱら悪い意味で使う。阿漕は...

1.放置する。2.やり過ぎる。例文…具合が良くならないので、電車をやり過した、徹底して怠惰を遣り過すようになる。「遣り過す」は「...

[慣]もんがいふしゅつ 貴重であり、他人には容易に見せられないこと。値打ちがあり、秘蔵していること。 例文 今日は門外不出の品を...

貝に鳥がくっつくと、鵙(もず)という漢字になります。画数…18画。音読…ケキ、ゲキ。訓読…もず。百舌とも書く。鵙はスズメの仲間で...

草かんむり+湯で「蕩」(とろける)という漢字になります。「放蕩」の「蕩」で、「放蕩息子」という言葉があるように「だらしない」「の...

人の需要があると書いて何と読むでしょうか?「人」の「需」=「儒」この「儒」は「ジュ」と読みます。中国の「儒教」の「儒」です。音読...

岡目八目とは、当事者よりも第三者のほうが正しく理解できること。本人よりも周りのほうが状況を把握できること。例文…岡目八目というか...

[慣]せんがくひさい 知識が浅く、才能がないこと。 例文 浅学非才の弟子として先生についていく。 浅学非才の身から、あれこれとで...

客がたくさん来ること。店が繁盛すること。「せんきゃくばんらい」とも「せんかくばんらい」とも読む。例文…イチかバチかで池袋にラーメ...

明るさや元気がなくなること。暗く落ちこむこと。ひどく落胆すること。例文…戦争に負けて灰心喪気だった国は、人々の努力によってすみや...

意気消沈(いきしょうちん)とは、元気がなくなること。落ちこむこと。

考え方などは人それぞれ違っていること。「同じ楽譜でも、演奏家によって十人十色の音色が響く」類語…千差万別、三者三様

三人集まれば、三人とも考えが違っていること。考えや性格などは人それぞれ違っているということ。

[慣]せいこううどく 1. 晴れのときは田畑を耕し、雨のときは家で本を読むこと。 1. 都会の喧騒から離れて、のんびりと農業する...

捲土重来(けんどちょうらい)意味:一度負けたものが、勢いを取り戻すこと。「捲土」は土煙がもくもくと上がること、転じて勢いがあるこ...

平和と秩序が保たれていること。「安寧」は平和で安定していること。例文…一部の市民は憲法改正によって安寧秩序が乱されると考えた。

[名]のろし 1. 戦争などで使われた煙の合図。 1. 物事や変化のきっかけ。 例文 敵の狼煙を発見した。 都知事選挙の後、改革...

心から欲すること。喉がからからに乾くほど欲しいこと。「成功を渇望する」

女性が男性の気をひこうとすること。立場の下の者が(自分の利益のために)上の者にこびへつらうこと。英語…flatter「彼はゴマを...

[名]しょくざい 自分の罪を償うこと。 例文 由美子は人生の半分を贖罪に使った。 彼は友人を裏切った贖罪として、毎年欠かさず墓参...

[名]はりのむしろ 非常につらい状況。 例文 サービス残業が当たり前の職場で針の筵だ。 努力しても報われない針の筵のような状況で...

愚かなほど正直である。真っ直ぐなあまり気のきいた行動がとれないこと。

[動]おとしめる 1. 相手の立場を悪くすること。相手をはめること。 1. 相手を見下すこと。侮辱すること。 例文 上司は取引先...

[慣]はなをもたせる 相手が栄誉を贈られるようにはからうこと。 例文 プロジェクトが成功すると、部長は若手に花を持たせた。 説明...

余計なことをやって仕事をさぼること。だらだらおしゃべりして怠けること。例文…彼らはいつも油を売ってだらだらしている。

[慣]えんこうきんこう 遠くの国と同盟し、近くの国に攻めること。またその戦術。 例文 多かれ少なかれ遠交近攻の政策によって国際秩...

[名]さみだれ 1. [陰暦](old-month)の五月(皐月という)に長く降る雨のこと。梅雨。 1. (転じて)だらだらと続...

[名]かつもく 注意して見ること。 例文 刮目せよ。 彼の踊りは刮目に値する。 説明 目をこすって、瞳を大きく開けるという意味。...

下から支えること。陰ながら支えること。支えているさまが目立たないこと。類義語…内助の功

[慣]ちょくじょうけいこう 感情のままに行動すること。感情を直接行動に出すこと。

糸と卓がくっつくと、綽(シャク)という漢字になります。 画数 14 部首 いとへん 音読 シャク 訓読 ゆる(やか) 意味 * ...

[形]たくましい 1. 体が頑丈である。体のつくりが丈夫なこと。 1. 生命力にあふれて、意志が強い。 例文 過酷なトレーニング...

[慣]おんこちしん 過去の知識や経験から新しい知見を得ること。 例文 歴史はくり返し、温故知新によって時代が進む。 説明 「故(...

おせじ。相手に好まれようとその場だけ愛想よくふるまうこと。「外交」は付き合い、「辞令」はあいさつや言葉を意味する。外交辞令の「辞...

[慣]あかごのてをひねる 1. 相手を簡単に倒すこと。 1. 物事を容易に行うこと。 例文 相撲取りを目指す彼は、赤子の手をひね...

悪い噂はすぐに広まるということ。悪い行いは人の耳に入りやすいこと。同義語…人の口に戸は立てられぬ。英語…Bad news tra...

人はおしゃべり好きだから、噂はすぐに広まるということ。特に、悪い噂は広まりやすいこと 類義語…悪事千里 英訳…Bad news ...

[慣]みっかてんか わずかな間しか天下をとれないこと。短い期間しか支配できないこと。 例文 明智光秀は三日天下で終わった。 社長...

[慣]ゆだんたいてき 油断は一番危険であるということ。

[慣]ようとうくにく 見かけと中身が合わないこと。言っていることとやっていることが違うこと。 例文 コマーシャルで放送していた写...

[慣]ゆうげんじっこう 言ったことを行動に移すこと。

[慣]むみかんそう 味わいがなく、つまらないこと。 例文 著名な芸術家の作品を展示していたが、無味乾燥に思えてしかたなかった。 ...

[慣]りさんしゅうごう 離れたり集まったりをくり返すこと。 例文 分子の離散集合を顕微鏡で確認する。

[慣]よういしゅうとう 前もって入念に用意すること。慎重に準備すること。 例文 あの人はとても用意周到だった。 説明 「周到」は...

高い地位について、社会に名を知らしめること。

[慣]ゆうじゅうふだん うじうじとして、なかなか決断しないこと。 例文 優柔不断な友人のために、彼はいつも辟易していた。 夫婦別...

[慣]むがむちゅう 自分を忘れてしまうほど、物事に夢中になっている状態。 例文 無我夢中で勉強するあまり、気づいたら夜中になって...

[慣]りゅうとうだび 始めは勢いがあるものの、終わりはその勢いがなくなっていること。

[慣]りろせいぜん 論理的で整っているさま。 例文 上司の理路整然とした説明に一同全員が納得した。 与党の理路整然とした回答に野...

[慣]ふみんふきゅう 休まず、眠らず懸命に働くこと。 例文 彼は[立身出世](risshinshusse)のために不眠不休で働き...

[慣]ふしょうぶしょう しぶしぶ。嫌々ながら。納得いかないが、しょうがなく。 例文 彼女は上司の命令に納得できなかったが、不承不...

[慣]ふわらいどう 自分の意見を持たず、他人の意見や流行に乗っかること。 例文 この地域の人々は付和雷同に行動する。 同義語 [...

傍若無人とは、周りに人がいないかのごとく、わがままにふるまうこと。例文「傍若無人で失礼な言い方に、その場にいた者は内心腹を立てて...

[慣]ひんこうほうせい 行いが正しく、きちんとしていること。 例文 同僚たちは由美子の品行方正な態度をうらやましく思った。 その...

[慣]ふようふきゅう 必要でも、急ぎでもないこと。とりたてて緊急に必要であるわけでないこと。 例文 不要不急の手続きですから、次...

[慣]はんめんきょうし 悪い手本。真似してはいけない人。 例文 遅刻魔の彼はいい反面教師だ。 怠惰で勝手な彼女は周囲から反面教師...

[慣]はっぽうびじん 周りにいい顔をすること。 例文 内輪で悪口を言う彼女も、会社では八方美人を貫き通す。 そのごますり男は、上...

[慣]はくがくたさい 幅広い教養と才能を持っていること。 例文 ルネサンス期の文化人は万能人と呼ばれるほどの博学多才だった。 先...

顔をほころばせて、軽く笑うこと。「祖母の退院を聞いて、家族は破顔一笑した」…「破顔」は顔をにっこりとほころばせること(顔が「ほこ...

「三」がつく四字熟語一覧。三者三様、三日坊主、三拝九拝、再三再四、二束三文…

再三再四の意味…くり返し。何度も何度も。例文…再三再四の警告にも従わず、そのバイクたちは暴走し続けた。英語…over and o...

[慣]じゆうじざい 自由に。思うまま。 例文 ラジコンを自由自在に操る。

[慣]せいてんはくじつ 1. 空が真っ青に晴れていること。 1. やましいことがないこと。罪を犯していないこと。 1. 無罪が明...

[慣]せいじんくんし 聖人や君子のように立派で気高いこと。 例文 彼は聖人君子ぶっているが、実のところ臆病者だ。 この神社では様...

いちいち自分の意見を言うこと。一言なにか言わないと気がすまないこと。またはその人。

[慣]けいこうぎゅうご 大きな組織で仕えているよりも、小さな組織を率いるほうが素晴らしいこと。 例文 鶏口牛後というから、潔く起...

1. 一晩泊めてもらい、一食ごちそうになること。2. 世話になること。親切を受けること。3. 人から受けた親切は忘れてはいけない...

一度に二つのものを手に入れること。類語…一石二鳥。例文…拾ったお金でアイスを買ったら当たり棒で一挙両得だった。

円の部首は冂ですが、これは「けいがまえ」と読みます。冂は * えんがまえ * くにがまえ * けいがまえ * まきがまえ などと...

[慣]やろうじだい いばっていること。自分の能力を知らず、いばり散らすこと。 説明 「夜郎」は古代中国(漢の時代)のある未開部族...

[慣]いっきとうせん 一人で千人の敵を相手にできるほど勇ましく、強いこと。

[慣]いっきかせい 物事を一気に仕上げること。中断せずにやり通すこと。 例文 一度執筆に入ると、彼は一気呵成に原稿を仕上げる。

[慣]あびきょうかん 1. 悲惨でむごい。身の毛がよだつほど悲惨な状況。 1. 悲惨な状況で助けを求めること。 例文 伝染病の拡...

非常に元気なこと。態度や言動が活発であるさま。同義語…意気揚々。反対語…意気消沈

[慣]いきじじょ 普段通りに冷静であること。 類語 [泰然自若(たいぜんじじゃく)](taizenjijaku)

「一」のつく四字熟語。一期一会、一気呵成、一念発起、一騎当千、一言居士、一部始終、一望千里、九死一生…

[慣]かたをつける 決着をつける。ケリをつける。

一生に一度しかないこと。一生に一度あるかないかの機会またはチャンス。説明…「一世一代」自体に(しばしば素晴らしい)チャンスという...

気持ちを合わせて行動すること。類語…二人三脚。例文…生徒たちは一心同体で球を転がした

物事をしようと決意すること。仏の道に入ると決心すること。英語…determine、make up one's mind to d...

[慣]くんしひょうへん 1. 君主や王は自分の過ちをすぐに認めて、改善すること。 1. 考え方や態度がすぐに変わること。 例文 ...

[慣]しがにもかけない まったく相手にしないこと。相手のすべてを無視すること。 例文 彼の歯牙にもかけない素振りに彼女は苛ついた...

[慣]せつをおる 屈すること。自分の意志を曲げて相手に従うこと。 例文 節を折って機嫌をとる。 節を折ることに長けている分、意地...

[慣]おおめにみる 他人の過ちをむやみに批判しないこと。過ちに寛大になること。 例文 今回は大目に見て通報はしない。 息子の赤点...

[名]せつろん 1. 自分の意見をへりくだっていう言葉。持論。 1. 不十分な理論や考え。 例文 生徒の拙論を教授は一笑に付した...

[名]しさ それとなく伝えること。なにげなく伝えること。 例文 言葉をつまらせた彼にそれとなく示唆した。 説明 相手が悟ってくれ...

[名]とろ 言葉や考えを漏らすこと。心のうちや真実を暴露すること。 例文 彼の吐露を長い間聞いていた。 純文学という作家の吐露に...

[名]じがね 1. 材料になる金属。 1. もともとの気質や性格。 例文 近所の工場では地金の加工品を自動車工場に納品している。...

[慣]いきをころす 呼吸している音も聞こえないように、静かにすること。 例文 彼らは上司が去るまで息を殺して待っていた。 息を殺...

[慣]いきをきらす 激しく呼吸すること。 例文 息を切らしてやってきた。 全速力で駆けた後、激しく息を切らす。

[名]しんし 真面目であること。誠実であること。 例文 由美子の真摯な対応に一同は驚いた。 駅員は遅延の状況を真摯に説明した。

二束三文、二人三脚…

僥倖(ぎょうこう)…たまたまの幸運。幸運を待ち望むこと。例文…思いがけない僥倖な出会い

以心伝心、一心同体、灰心喪気…

[慣]はねむーん 1. 結婚後の一ヶ月間。結婚したばかりの時期。 1. 結婚直後の旅行。 例文 彼らはハネムーンで台湾に行った。

[慣]きょくじつしょうてん 1. 朝日が空に昇ること。 1. 物事の勢いがいいこと。 例文 多くの国から出資されて旭日昇天の勢い...

大差ないこと。ほとんど同じだが、細部は違っていること。類義語…五十歩百歩、拮抗、どっこいどっこい

[名]どうかつ 相手を脅すこと。態度や声で相手を威圧し、脅迫すること。 例文 彼は穏やかに喋っていたが、態度は恫喝同然だった。 ...

[慣]えいこせいすい 社会や人が繁栄し、滅びること。 例文 これまでさまざまな王朝が生まれては滅びての栄枯盛衰をくり返した。 栄...

[慣]おうごんじだい 最も華やかで栄えた時代のこと。 例文 昭和という黄金時代をふりかえる。 植民地を通してイギリスは百年の黄金...

物事が急に変わること。状況が急変する様子を表す。例文…急転直下の事態に市民は動揺した。英語…suddenly

[慣]しようまっせつ 1. 細かく、取るに足らないもの。 1. 本質的でないもの。 例文 揚げ足を取るように枝葉末節をつっこむな...

[慣]しゅきゃくてんとう 1. 順番や優先順位が逆であること。 1. 主と客が反対であること。 説明 主が客になり、客が主になる...

[慣]せんさばんべつ 考え方などは人それぞれ違っていること。 同義語 [百人百様(ひゃくにんひゃくよう)](hyakunin) ...

おおげさに言ったりふるまったりすること。「彼の針小棒大な話し方は信用できない」類語…大風呂敷を広げる、誇張する

真心がこもっていること。偽りの気持ちがないこと。類語…虚心坦懐、真心。例文…手術には誠心誠意、全力を尽くす。

[慣]いきようよう 気合が入って勢いがあること。 例文 応援団が意気揚々と入場した。 意気揚々たる行進曲とともに軍隊が道を闊歩し...

[慣]こうめいせいだい 公平で正しいこと。差別や偏見を持たずに正しく判断すること。またはそれができる人、組織、社会のこと。 例文...

[慣]いちじつせんしゅう 1. とても待ち遠しいこと。一日が千年に思われるほど、じれったいこと。 1. 人に早く会いたいこと。 ...

栄枯盛衰…栄えることと滅びること。画竜点睛…物事の最後の過程。乾坤一擲…生きるか死ぬかの大勝負…

[慣]かんぜんねんしょう 1. 酸素が十分に供給されて燃えること。 1. 全力を出して努力すること。 例文 石油を完全燃焼させる...

[慣]いちいふんとう 一つのことに集中して努力すること。 例文 浪人したくないばかりに、受験勉強に一意奮闘した。 一意奮闘に選挙...

意味…千年に一回あるかないかのチャンス。絶好の機会。またとないチャンス。例文…千載一遇の機会を利用して出世した。

刻苦勉励…苦しみながら努力する、有言実行…言ったことは行う、一気呵成…一気に仕上げる

[慣]いちれんたくしょう 1. 仏教において、死語同じ蓮に生まれること。 1. 行動をともにすること。 類語 一心同体 二人三脚...

[名]どういつし 1. 違うものを同じとみなすこと。 1. 精神分析学における[防衛機制](frustration)の一つ。自分...

[慣]きんこんいちばん 大きな勝負に挑むこと。生きるか死ぬかの勝負に出ること。 類語 [一世一代](isseichidai) [...

[慣]しんきいってん ある物事や動機をきっかけに、気持ちをすっきりと入れかえること。 例文 部活を辞めた後、心機一転で勉強を始め...

特殊で珍しいこと。奇抜で素晴らしいこと。説明…「奇特」を「特殊で素晴らしい」と表現する国語辞典は多いが、現代ではしばしば否定的な...

[名]くちく 追いはらうこと。 例文 悪貨は良貨を駆逐する。 警官隊はデモ隊を駆逐して、一部を逮捕した。 説明 「悪貨は良貨を駆...

[名]エフ・エー・キュー よくある質問と回答のリストのこと。 説明 Frequently Asked Questions の略。...

[名]なんくせ(難癖) 欠点。悪い点。 [慣]なんくせをつける(難癖をつける) 欠点をおおげさに避難すること。 例文 彼はちょっ...

「ある」を「或る」と書く人はほとんどいない。ここでは新聞や教科書でよく使われるひらがなの単語を集めた。 漢字|ひらがな ---|...

[慣]おもんぱかる(慮る) 1. じっくり考える。 1. 相手を気づかう。 例文 彼女を慮って早めに家を出る。 説明 「慮」は「...

恐怖や恐れ。または恐れること。「失敗を危惧する」「国民の危惧は現実になった」

[名]あまのじゃく 1. わざと人に逆らうこと。またはその人。 1. 古来から伝わる鬼の一つ。 他人の言うことなどに意図して逆ら...

[名]けなげ 1. しっかりしていること。 1. 弱さにくじけないでふるまうこと。 例文 彼女は言われたとおり健気に努力した。

[形]さもしい 1. 意地汚い。下劣。 1. みすぼらしい。貧しい。 性格や格好が下劣でみっともないさまを表す。 例文 彼と付き...

「つまびらか」は「詳らか」と書く。意味:くわしく、こまかく。「自分の意見を詳らかに述べる」

めど(目処)…目安となるところや時間。少し先までの見通し。「来週を目処に練習する」

世間で使われる言葉。雅言(がげん)の反対…俚言は世俗、雅言は貴族の言葉という違いがある。

「恣意」は自分の勝手な考えのこと。「恣意的」は自分の思うままに行動するさまであること。 どちらもわがままで、客観性に欠けているさ...

[名]いろもの(色物) * 色のついているもの。白と黒以外の色。 * 中心的でないもの。業界においてメインから外れているもの。 ...

[名]うちょうてん(有頂天) * 得意げになっていること。うまくいって調子に乗っていること。 * 物事に夢中になっているさま。 ...

脚本に記される演出のこと。セリフとセリフの間に入れられる、照明や音楽などのセリフ以外の演出のこと。

捺印と押印は同じ意味の言葉。捺印を簡単にいうと押印になる。どちらも「印鑑を押す」という意味。捺印…なついん。押印…おういん。

[名]きもうとかく 1. ありえないもの。 1. 戦争が起きそうなこと。 説明 亀(かめ)に毛、兎(うさぎ)に角はないように、存...

[名]いんすたばえ 1. SNSのインスタグラムにアップロードする写真がよく映っていること。 1. 転じて自分の自撮り写真が美し...

[名]ぼうよう 限りなく広いこと。はるかかなたまで広がっていること。 例文 海は茫洋として、山は泰然としている。 メモ 芒洋とも...

草臥れる(くたびれる)とは、疲れて元気を失うこと。服などが長く使われて、みすぼらしくなること。

少額は金額が少ないこと。小額は金額単位が小さいこと。

返済と弁済は借りた金品を返すことを意味する。弁済は民法用語である。

心がこもっている。親しい。男女の仲が親密である。

喜色満面(きしょくまんめん)…喜びにあふれて、顔にまで表れているさま。

意味…自信満々に顔を誇らしげにしているさま。「得意満面に結婚する予定を報告した」

念入りに計画を立てること。「野党から反論されないように深謀遠慮をめぐらせる」

○ ○は「マル」という記号であり、同時に「レイ」「まる」と読む漢字である。1画。 項目|- -|- 音読|レイ 訓読|まる 画数...

てへんに国で「つかむ(掴む)」という漢字になります。ボールをつかむ、カバンをつかむ、の「つかむ」。音読…カク、訓読…つか(む)、...

金と口がくっつくと釦(ボタン)になります.音読…コウ.訓読…ぼたん.画数…11

にんべんに九がくっつくと仇という漢字になります。仇は「キュウ」「あだ」と読む。 音読|キュウ 訓読|あだ・かたき 画数|4 部首...

口を乞うで吃という漢字になります。 音読|キツ 訓読|く(う)・す(う)・ども(る) 画数|6 部首|くちへん

リベラルとは自由と変化を目指す傾向や姿勢で、保守主義とは伝統や今までのやり方にこだわりをもっている状態をいいます。

救いようがないこと。言ってもむだなこと。(例文)その男は何度も悪さをして、友人ですら度し難いと思っている。

とても頻繁に。三日ももたないで。例文…三日にあげずに営業マンがやってくる。

どちらも名詞で「打ちたてること」を意味する。 確立は決め事や組織をつくっていくときに使う。擁立は政治家などを支持するときに使う。...

尊敬…お借りになる、ご借用。謙譲…お借りする、拝借する、拝借、恩借

尊敬…感謝なさる。謙譲…御礼申し上げる、深謝する

尊敬語 (ご)清聴 (ご)傾聴 お聞きくださる 聞いてくださる ご高聞に達する 謙譲語 拝聞 拝聴 謹聴 お聞きする お聞き申し...

悵然とは、深く悲しむこと。絶望的な気持ちに打ちひしがれること。 例文 1. 彼は何度も人に裏切られてしばらく悵然としていた。 メ...

秋の風が吹くこと。男女の愛や恋が冷めること。「秋風が吹く」と同じ。「秋風が吹く」も秋風が吹くこと、男女の仲が冷めることを意味する...

陰暦の16日、またはその日の月のこと。十六夜は旧暦の言葉であり、十六夜そのものが十六夜の月を意味することもあります。

[慣]断腸の思い(だんちょうのおもい) 1. はらが切れるほど悲しくつらい気持ち。 例文 * 断腸の思いで事業を撤退させた。

[名]醸成(じょうせい) 1. 発酵して醤油などを作ること。 1. 気分や空気を少しずつかもしていくこと。 なにかを少しずつ変え...

[名]宰相(さいしょう) * 総理大臣のこと。 * かつて中国で君主を補佐した者。 例文 * 原敬は平民宰相と言われた。

[慣]薄氷を踏む(はくひょうをふむ) * 危険な状況にあること。 薄い氷の上を歩くように、危険な状況になってしまうこと。

「檄」は音読みで「ゲキ」と読みます。「檄を飛ばす」は自分の考えを相手に伝えて、同意させること。

午前はa.m.、午後はp.m.といいます。a、p、mの後にはドットをつけますが、このドットは何かを省略する時に使われます。amと...